Inhaltsverzeichnis

- Was ist die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT)?

- Psychische Probleme verstehen – das ACT-Sechseck

- Innere Freiheit entwickeln – das ACT-Hexagon

- Modul 1: Gegenwärtigkeit - im Hier und Jetzt leben

- Modul 2: Akzeptieren - Annehmen, was ist

- Modul 3: Defusion - Abstand zu Gedanken und Gefühlen gewinnen

- Modul 4: Selbst als Kontext – ein flexibles Selbstbild entwickeln

- Modul 5: Werte – den inneren Kompass finden

- Modul 6: Commitment - engagiertes Handeln im Einklang mit den eigenen Werten

- Fazit – innere Freiheit beginnt mit kleinen Schritten

- Ich bin für Dich da

Was ist die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT)?

Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie wird abgekürzt als ACT, also wie das englische Verb Handeln. Das unterstreicht das zentrale Ziel: ins Handeln zu kommen, anstatt sich in der eigenen Gedanken- oder Gefühlswelt zu verlieren.

ACT ist ein modernes Therapieverfahren, ein sogenanntes „Dritte-Welle-Verfahren“ der Verhaltenstherapie. Es ist wissenschaftlich sehr gut untersucht und evidenzbasiert. Entwickelt wurde es von Steven Hayes und Kollegen bereits in den 1980er Jahren. Das erste Grundlagenbuch zur ACT wurde 1999 veröffentlicht.

Die zentrale Annahme der ACT ist, dass Leid zum Leben dazu gehört. Wir werden krank, wir werden älter und sind nicht mehr so fit wie wir es mal waren. Lebenswege trennen sich und Menschen sterben. Damit haben wir alle zu tun. Aus Sicht der ACT geht es NICHT darum, das Leid zu bekämpfen. Denn wir können es eh nicht auslöschen. Sondern es geht darum, mit dem Leid umzugehen und darum, wie wir trotz allem ein erfülltes und sinnhaftes Leben führen können. Das macht innere Freiheit aus.

ACT hat sich in verschiedensten Lebenslagen und bei zahlreichen psychischen Problemen als ausgesprochen hilfreich erwiesen.

Zu den häufigsten Anwendungsgebieten gehören:

- Depressionen

- Angststörungen und Panikattacken

- Stress und Burnout

- Selbstzweifel und Impostorsyndrom

- Probleme am Arbeitsplatz

- Beziehungsprobleme

- Zwangsstörungen

- Chronische Schmerzen

- Traumafolgestörungen

- Essstörungen

Wenn du ACT für dich nutzen möchtest, findest du hier mein Angebot zur Begleitung

Psychische Probleme verstehen – das ACT-Sechseck

Wir haben gelernt unsere Außenwelt zu kontrollieren. Wenn es dunkel ist, kannst du das Licht anschalten. Wenn es regnet, spannst du deinen Regenschirm auf. Und wenn du deine Wand lila haben magst, kannst du die Farbrolle schwingen oder jemanden beauftragen. Kontrolle in der Außenwelt funktioniert insgesamt also ganz gut. Weshalb wir Menschen dann versuchen diese pragmatischen Kontrollstrategien aufs Innere zu übertragen. Indem wir kontrollieren wollen, was wir denken und fühlen. Doch im Inneren gelten andere Gesetze. Und statt innerer Freiheit sind wir so gefangen in unserem eigenen Kontrollsystem, was zu psychischen Problemen führt.

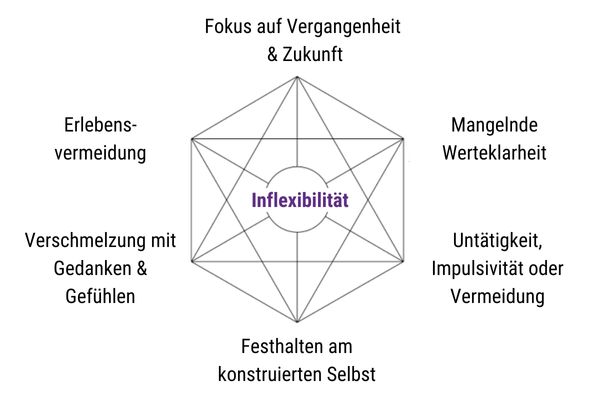

In der ACT werden sechs Faktoren beschrieben, die zu psychischer Inflexibilität führen. All diese Faktoren sind miteinander in einem Sechseck bzw. Hexagon verlinkt.

Wir haben gelernt unsere Außenwelt zu kontrollieren. Wenn es dunkel ist, kannst du das Licht anschalten. Wenn es regnet, spannst du deinen Regenschirm auf. Und wenn du deine Wand lila haben magst, kannst du die Farbrolle schwingen oder jemanden beauftragen. Kontrolle in der Außenwelt funktioniert insgesamt also ganz gut. Weshalb wir Menschen dann versuchen diese pragmatischen Kontrollstrategien aufs Innere zu übertragen. Indem wir kontrollieren wollen, was wir denken und fühlen. Doch im Inneren gelten andere Gesetze. Und statt innere Freiheit zu erlangen sind wir so gefangen in unserem eigenen Kontrollsystem, was zu psychischen Problemen führt.

In der ACT werden sechs Faktoren beschrieben, die zu psychischer Inflexibilität führen. All diese Faktoren sind miteinander in einem Sechseck bzw. Hexagon verlinkt.

1. Erlebensvermeidung

Das beschreibt den Versuch, unangenehme Gedanken, Gefühle, Erinnerungen oder Körperempfindungen zu vermeiden, zu kontrollieren oder zu unterdrücken. Das ist ein typisches menschliches Reaktionsmuster, das zwar kurzfristig oft Erleichterung bringt, langfristig aber dazu führt, dass emotionale Probleme verstärkt werden und wir uns gefangen fühlen.

Hier drei Beispiele für Erlebensvermeidung:

- Nach einer Trennung jeden Abend Überstunden machen, statt die Einsamkeit zuzulassen.

- Im Bett vor dem Einschlafen endlos durch Instagram scrollen, um nicht darüber nachzudenken, wie nervig der Job ist.

- Nicht ins Schwimmbad gehen, aus Angst vor kritischen Blicken auf den eigenen Körper.

2. Verschmelzung mit Gedanken und Gefühlen

Mit Gedanken und Gefühlen zu verschmelzen bedeutet, dass wir unsere Gedanken und Gefühle in dem Moment, wo sie auftreten für die einzige Wahrheit halten und überzeugt von ihnen sind. Beispielsweise sieht bei Niedergeschlagenheit die ganze Welt grau aus. Oder wir glauben immer wieder dem Gedanken „Ich bin nicht gut genug.“

3. Fokus auf Vergangenheit und Zukunft

Das Gehirn hat eine Tendenz dazu in der Vergangenheit festzustecken oder sich auszumalen was in der Zukunft so alles passieren könnte. Die Vergangenheit ist schon passé, die Zukunft noch nicht da. Auf beides haben wir keinen direkten Einfluss. Und wir verlieren dabei den Zugang auf das, was wirklich beeinflussbar ist, nämlich das Hier und Jetzt.

4. Festhalten am konstruierten Selbst

Konstruiertes Selbst – das klingt sperrig, ist aber schnell erklärt: Es bedeutet, dass du an den Geschichten und Überzeugungen von dir selbst hängst, die du im Laufe deines Lebens angesammelt hast – ganz egal, ob sie wirklich stimmen oder nicht.

5. Mangelnde Werteklarheit

Das menschliche Gehirn ist ganz gut darin Ziele festzulegen, z.B. „Ich will wieder in Größe 36 passen“ oder „ich will Summe X verdienen.“ Schwieriger ist es herauszufinden was für einen selbst ein erfülltes Leben wirklich bedeutet. Und je mehr wir in innere Kämpfe verstrickt sind, desto weniger fokussieren wir uns auf das, was wir im Leben wirklich wollen.

6. Untätigkeit, Impulsivität oder Vermeidung

Wenn wir in schwierigen Momenten nicht klar haben, was uns wirklich wichtig ist, reagieren wir oft automatisch. Manchmal bedeutet das, dass wir gar nichts tun, in hektische Handlungen flüchten oder belastende Situationen komplett vermeiden. Kurzfristig kann das Erleichterung verschaffen, langfristig führt es jedoch dazu, dass wir uns unfrei fühlen.

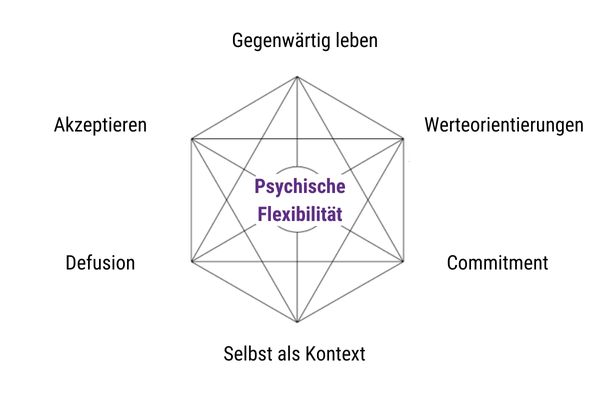

Innere Freiheit entwickeln – das ACT-Hexagon

Steven Hayes und Kollegen entwickelten ein Modell dafür, welche Skills oder Prozesse mentale Gesundheit bzw. innere Freiheit ausmachen. Dieses Sechseck, genannt Hexagon, stellt die sechs Module der Akzeptanz- und Commitmenttherapie dar. Das Ziel der Therapie ist es psychische Flexibilität zu steigern.

Psychische Flexibilität bedeutet, dass man in der Lage ist, mit schwierigen Gedanken, Gefühlen und Situationen so umzugehen, dass man nicht von ihnen überwältigt wird, sondern handlungsfähig bleibt.

Das Ausmaß an psychischer Flexibilität entscheidet darüber, ob man eine psychische Störung wie Depression entwickelt oder nicht, oder wie gut man mit einem Trauma umgehen kann.

Darüber hinaus zeigt sich, dass psychische Flexibilität auch in anderen Lebensbereichen eine entscheidende Rolle spielt. Sie korreliert beispielsweise damit, wie erfolgreich jemand ein Business managt – denn wer flexibel auf Herausforderungen reagieren kann, findet schneller kreative Lösungen und kann sich besser an veränderte Rahmenbedingungen anpassen.

Ebenso beeinflusst psychische Flexibilität die Leistungsfähigkeit von Teams. Studien weisen darauf hin, dass Teams, deren Mitglieder psychisch flexibel sind, widerstandsfähiger gegenüber Rückschlägen sind und effektiver zusammenarbeiten. So kann die psychische Flexibilität eines Hockeyteams direkt damit zusammenhängen, wie erfolgreich es auf dem Spielfeld agiert, besonders in stressigen Spielsituationen oder nach Niederlagen.

Unten sind die sechs Skills für psychische Flexibilität im Hexagon abgebildet. Dabei ist jeder Skill mit allen anderen verbunden.

Modul 1: Gegenwärtigkeit - im Hier und Jetzt leben

Das Leben findet in der Gegenwart statt. Nicht in den Geschichten der Vergangenheit und auch nicht in den Fantasien über die Zukunft. Unmittelbaren Einfluss haben wir nur auf die Gegenwart, aufs Hier und Jetzt. Gleichsam geht es nicht darum, Vergangenheit oder Zukunft abzuschneiden. Sondern es geht darum, immer wieder den Fokus auf die Gegenwart zu richten und sich des Gegenwärtigen mehr und mehr gewahr zu sein.

Wie gelingt Gegenwärtigkeit? Zum Beispiel durch Atemmeditationen und Achtsamkeitsübungen. Probiere es doch einfach mal aus, indem du jetzt gerade ganz bewusst ein- und ausatmest. Oder schließe mal deine Augen und höre 1 Minute lang auf die Geräusche um dich herum.

10 weitere Übungen findest du hier in meinem Blogartikel: https://svenja-adamek.de/stress/stressbewaeltigung-durch-achtsamkeit/

Hilfreich für Gegenwärtigkeit ist ein Anfängergeist. Das ist eine innere Haltung, bei der man neugierig, offen und unvoreingenommen an Dinge herangeht, so als würde man sie zum ersten Mal erleben.

Modul 2: Akzeptieren - Annehmen, was ist

Beim Akzeptieren geht es um ein offenes Annehmen der Gegebenheiten, so wie sie eben gerade sind. Dabei geht es explizit NICHT darum, etwas gut zu finden. Sondern „Ja, so ist es gerade.“ „Es ist wie es ist.“ Das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Ist es so, wie du möchtest? Nein? Dann verändere es. Falls das nicht möglich ist, geht es darum, mit dem Ist-Zustand besser zurechtzukommen.

Hattest du schon mal Angst vor einer Prüfung? Und hat dir dann jemand gesagt, dass du doch gar keine Angst haben brauchst? Hat diese Reaktion geholfen? Ich vermute mal nicht. Gegen innere Vorgänge anzugehen, hilft meist nicht und macht es teils noch schwieriger.

Es hilft, Akzeptanz erstmal bei einfachen Themen zu üben. Dafür eignet sich das deutsche Wetter gut. Gefällt mir der viele Regen? Nein, aber isso. Und vielleicht hat er sogar sein gutes. Oder anderes Beispiel: Mir ist gerade was runtergefallen. Will ich das so belassen? Nein. Dennoch erstmal isses so.

Mal angenommen du strebst eine höhere berufliche Position an oder du möchtest dich selbstständig machen. Doch da ist Angst. Angst zu scheitern. Die darf da sein. Sie will dich schützen, dass du nicht auf die Nase fällst. Deswegen kann es sogar eine gute Idee sein, sich bei der Angst zu bedanken. „Danke, dass du mich schützen willst.“ Gleichsam geht es nicht darum, ihr einfach recht zu geben. Du kannst sowohl die Angst akzeptieren als auch mutig voranschreiten und sie auf deinem Weg mitnehmen. Um diesen Balanceakt zu meistern, ist das nächste Modul von unschätzbarem Wert.

Modul 3: Defusion - Abstand zu Gedanken und Gefühlen gewinnen

Kennst du das Gefühl, wenn ein Gedanke sich so echt anfühlt, dass er wie eine unumstößliche Wahrheit wirkt? „Ich muss perfekt sein.“ „Das wird nie was.“, „Ich bin nicht gut genug.“ In solchen Momenten sind wir mit unseren Gedanken verschmolzen – so sehr, dass wir nicht mehr unterscheiden, was wir denken und was tatsächlich Realität ist.

In der kognitiven Verhaltenstherapie wird versucht, Gedanken zu verändern. Doch es zeigt sich, dass das sehr oft einfach nicht funktioniert. In der Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) gehen wir einen anderen Weg: Wir versuchen nicht, Gedanken zu bekämpfen oder umzuschreiben, sondern lernen, Abstand zu ihnen zu gewinnen.

Stell dir vor, deine Gedanken wären wie ein Film im Kino. Wenn du völlig im Film drin bist, fühlst du mit jeder Szene mit – du lachst, erschrickst, bist traurig. Aber was, wenn du dich im Raum umschaust und dich erinnerst: Es ist nur ein Film? Plötzlich bist du nicht mehr mittendrin, sondern kannst ihn beobachten. Genau das ist Defusion – auf Gedanken und Gefühle draufschauen, statt in ihnen gefangen zu sein.

Es gibt viele Arten, wie wir Defusion üben können. Hier ist eine Übung: Sage dir laut: „Ich kann nicht durch diesen Raum laufen.“ – und laufe gleichzeitig durch den Raum. Du wirst merken: Der Gedanke ist da, aber du musst ihm nicht folgen.

Sprache bewusst nutzen

Eine einfache Möglichkeit, sofort mehr Abstand zu schaffen, ist dieser Satz:

„Ah, gerade habe ich den Gedanken, dass …“

Statt direkt zu sagen: „Ich bin nicht gut genug“, sagst du dir: „Ah, gerade habe ich den Gedanken, dass ich nicht gut genug bin.“

Dieser kleine Zusatz erinnert dich, dass da zwischen dir und dem Gedanken ein Raum entsteht: Du hast den Gedanken – aber du bist nicht der Gedanke. So gewinnst du die Freiheit, zu entscheiden, wie du damit umgehen möchtest.

Modul 4: Selbst als Kontext – ein flexibles Selbstbild entwickeln

Wer bist du eigentlich? Gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Viele Menschen definieren sich über ihre Gedanken, Gefühle, Erinnerungen oder Rollen: „Ich bin erfolgreich“, „Ich bin Mutter“, „Ich bin nicht gut genug“. Doch all das sind lediglich Inhalte des Erlebens – nicht das eigentliche Selbst.

„Selbst als Kontext“ hingegen ist die größere, flexiblere Perspektive. Hier wird das Selbst nicht über einzelne Gedanken, Rollen oder Gefühle definiert. Stattdessen ist das Selbst eine bleibende, unberührte Einheit. Ein Ort, aus dem du alles erlebst, was das Leben bringt. Das kann durchaus im spirituellen Sinn verstanden werden. Du bist du – völlig egal was dir im Leben widerfährt.

Die Schachbrett-Metapher

Stell dir vor, dein Leben ist ein Schachspiel. Die weißen und schwarzen Figuren stehen für deine Gedanken und Gefühle, für Erinnerungen, Rollen und Überzeugungen. Manche sind mächtig, manche schwach. Manche kämpfen gegeneinander.

Wer bist nun du in diesem Bild? Du bist nicht die einzelnen Figuren. Du bist auch nicht die Vielzahl der Figuren. Du bist weder weiß noch schwarz. Sondern du bist das Schachbrett. Der Raum, in dem das ganze Spiel stattfindet. Und egal, wie turbulent das Spiel wird, das Brett bleibt unversehrt.

Ein Ort innerer Freiheit

Wenn wir uns als Kontext erfahren, entsteht ein Gefühl von Beständigkeit und innerer Weite. Wir erkennen:

- Ich bin nicht meine Gefühle, ich erlebe sie.

- Ich bin nicht meine Vergangenheit, ich erinnere mich an sie.

- Ich bin nicht meine Gedanken, ich beobachte sie.

Modul 5: Werte – den inneren Kompass finden

Das Werte-Modul ist wohl das wichtigste ACT-Modul. Werte sind der Kern dessen, was unserem Leben Sinn verleiht. Sie sind nicht wie Ziele, die wir irgendwann erreichen und abhaken können. Werte sind vielmehr eine Richtung, in die wir uns immer wieder neu bewegen – vergleichbar mit einem Leuchtturm, der uns Orientierung gibt, oder einem Kompass, der den Kurs vorgibt.

Was sind Werte? Werte sind selbstgewählte, tief bedeutungsvolle Orientierungen. Sie beschreiben, wie wir unser Leben führen möchten – nicht, was wir irgendwann besitzen oder erreicht haben wollen. Während ein Ziel zum Beispiel lautet: „Ich möchte heiraten“, beschreibt ein Wert: „Ich möchte eine wertschätzende, liebevolle Beziehung führen.“

Warum sind Werte so wichtig? Je klarer wir unsere Werte kennen, desto leichter fällt es uns, Sinn im Leben zu spüren. Sie geben Halt, besonders in schwierigen Zeiten, und zeigen uns, warum es sich lohnt, weiterzugehen – selbst wenn Hindernisse auftauchen.

Werte entdecken: Viele Menschen wissen im Alltag schnell, was sie gut oder schlecht finden. Doch wenn sie gefragt werden: „Was sind eigentlich Ihre Werte?“, geraten sie ins Stocken. ACT nutzt deshalb verschiedene Methoden, um Werte bewusst zu machen.

Hilfreiche Fragen dabei sind:

- Was erfüllt mich mit Freude?

- Was macht mich wütend oder traurig, weil es mir so wichtig ist?

- Was möchte ich, dass andere eines Tages über mich sagen – vielleicht bei meiner Feier zum 90. Geburtstag?

Modul 6: Commitment - engagiertes Handeln im Einklang mit den eigenen Werten

Commitment meint, sich klar zu einem Handeln zu bekennen, das den eigenen Werten entspricht – auch wenn es schwierig, unbequem oder ungewohnt ist. Es geht nicht nur darum zu wissen, was einem wichtig ist, sondern diese Werte aktiv in Taten umzusetzen.

Warum ist das so herausfordernd? Der neue Weg ist fast immer schwieriger als der alte. Sonst hätten wir den alten längst verlassen. Wenn wir uns verändern wollen, kostet das Energie, Mut und oft auch die Bereitschaft, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen.

Ein Commitment ist daher mehr als ein Vorsatz. Es bedeutet:

- Wenn ich wirklich ein Leben nach meinen Werten führen möchte, dann bin ich auch bereit, dafür Aufwand auf mich zu nehmen.

- Ich handle nicht nur, wenn es leicht ist, sondern auch dann, wenn Zweifel, Ängste oder Rückschläge auftauchen.

Engagiertes Handeln heißt, den ersten Schritt zu gehen – und dann noch einen. Und wenn es mal nicht klappt, freundlich zu sich selbst zu sein und wieder anzufangen. Nicht Perfektion ist gefragt, sondern Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder neu auszurichten.

So entsteht ein Leben, das nicht nur aus Plänen und Ideen besteht, sondern aus echten Erfahrungen, die im Einklang mit den eigenen Werten stehen. Genau darin liegt der Schlüssel zu einem sinnhaften, freien Leben.

Fazit – innere Freiheit beginnt mit kleinen Schritten

Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie zeigt, dass innere Freiheit nicht bedeutet, frei von Schwierigkeiten, Ängsten oder schmerzhaften Gefühlen zu sein. Stattdessen entsteht sie, wenn wir lernen, flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, Abstand zu belastenden Gedanken zu gewinnen und unser Leben bewusst nach unseren Werten auszurichten.

Das ACT-Hexagon bietet dafür einen klaren Leitfaden: Gegenwärtigkeit, Akzeptieren, Defusion, Selbst als Kontext, Werte und Commitment sind wie sechs miteinander verbundene Bausteine, die zusammen psychologische Flexibilität fördern.

Wichtig ist: Veränderung geschieht nicht über Nacht. Doch mit jedem kleinen Schritt, der im Einklang mit den eigenen Werten steht, wächst innere Freiheit – und damit die Fähigkeit, ein sinnhaftes, erfülltes Leben zu führen.

Ich bin für Dich da

Möchtest du mehr innere Freiheit entwickeln und dein Leben in Einklang mit deinen Werten gestalten? Als Psychologin & Verhaltenstherapeutin begleite ich dich dabei, Schritt für Schritt das umzusetzen, was dir wirklich wichtig ist.

Quellen:

Hayes, S. C. & Lillis, J. (2013). Akzeptanz- und Commitment-Therapie. München: Reinhardt.

Hayes, S. C. & Smith, S. (2007). In Abstand zur inneren Wortmaschine. Ein Selbsthilfe- und Therapiebegleitbuch auf der Grundlage der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT). Tübingen: dgvt.

Hayes, S. C. & Strosahl, K. D. & Wilson, K. G. (2014). Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Achtsamkeitsbasierte Veränderungen in Theorie und Praxis. Paderborn: Junfermann.

Lotz, N. (2012). Gedachte Gedanken. Ein kaum bemerkbares Training für mehr Lebensglück. Frankfurt: First

Lotz; N. (2018). Akzeptanz- und Commitmenttherapie. 75 Bildkarten. Weinheim: Beltz